El siguiente suceso que voy a detallarles tiene varios protagonistas que no siendo de Orihuela dejaron una enorme huella en la prensa local de nuestra ciudad en 1896, testiga muda y única en el tiempo acicalada con la rúbrica del valiente Adolfo Clavarana.

Este no es un suceso desconocido para los ávidos buscadores del misterio que constantemente dirigen sus miradas por las distintas zonas que componen el territorio español.

Nombrado en casi todos los programas de radio y televisión del gremio como Milenio 3, Cuarto Milenio, El Último Peldaño, La Otra Dimensión, etc.

Este es el hecho milagroso extraído textualmente del libro LA ESPAÑA EXTRAÑA de los afamados autores JAVIER SIERRA (Uno de los escritores españoles de mayor éxito en la actualidad, ganador del último Premio Planeta) y JESÚS CALLEJO, amigos y colaboradores habituales.

|

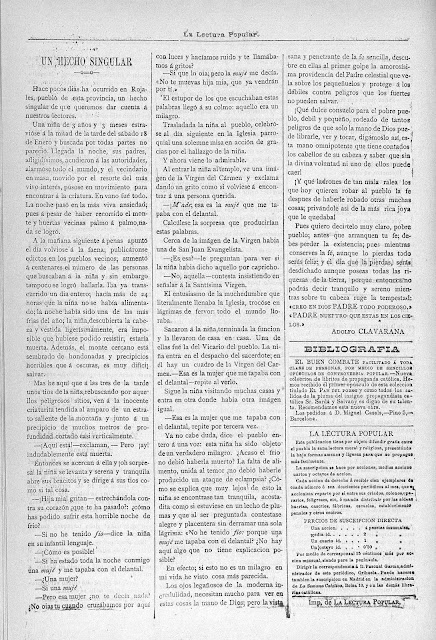

| Publicada en febrero de 1896 por el periódico local La Lectura Popular de Orihuela, menos de un mes después de la desaparición de Encarnación Hernández. Firma: Adolfo Clavarana. |

Rojales (Alicante) Sábado, 18 de enero de 1896

Cayetano Hernández, más conocido como Tano «el herrero», y su esposa Engracia reciben visita en su casa. Se trata de unos parientes cercanos que han decidido acercarse al domicilio de la familia Hernández para merendar y matar así el hastío de las tardes de invierno. Entre los adultos que se han dado cita allí juguetea la pequeña Encarnación, una niña de apenas tres años que, fascinada por la visita de sus parientes, acude a despedirles a la puerta de su casa, en la calle del Pozo (hoy Héroes de África). Inesperada e inadvertidamente, la menor marcha tras ellos sin que nadie se percate de su decisión.

Poco tiempo más tarde, Engracia, la madre, se da cuenta de la ausencia de la pequeña. La llama por toda la casa y, tras confirmar que no se encuentra tampoco con los familiares que acaban de visitarla, da la voz de alarma creyendo que la pequeña ha salido del domicilio familiar sola y sin abrigo.

La preocupación es lógica. Encarnación no conoce el pueblo; puede haberse desorientado exponiéndose a las alimañas y a las bajas temperaturas. Las cuadrillas de voluntarios rastrean los montes cercanos a Rojales hasta que, bien entrada la noche, deciden suspender la búsqueda y reiniciarla con los primeros rayos de sol del día siguiente.

No hay nada que hacer.

Entrado el nuevo día, se repiten las rondas por los mismos lugares que fueron «peinados» la tarde anterior. Barrancos, cañadas y hasta las orillas del río Segura son examinados con cada vez menos esperanzas de encontrar a la niña con vida. Pero la providencia es caprichosa. Finalmente, cuando casi todo indicaba que se produciría un desenlace fatal, Encarnación aparece en el fondo del llamado barranco del Búho. Inexplicablemente ilesa, caliente —las temperaturas nocturnas bajaron de cero grados durante la madrugada— y en perfectas condiciones anímicas.

¿Qué había sucedido? ¿Dónde estuvo Encarnación protegida de las inclemencias del tiempo?

—Nuestra madre nos contó muchas veces aquella historia —comienza a relatarnos Engracia Feliu Hernández, segunda hija de la niña desaparecida, de setenta y tres años cuando la entrevistamos en 1997, y la persona de Rojales que más de cerca conoce la historia.

A esta Engracia de «segunda generación» la localizamos muy cerca de la parroquia de San Pedro Apóstol. La sentamos a una mesa camilla donde, con los ojos encendidos por la emoción de sus recuerdos, accedió a responder a todas nuestras preguntas.

—¿Y qué le contó exactamente su madre de lo que le ocurrió? —la abordamos.

—Pues que ella, de muy chiquita, subió sola hasta el monte de la Atalaya y que, al hacérsele de noche, se refugió bajo un enrejado y se quedó dormida... Claro — continúa explicándonos doña Engracia—, la niña podía haber sido atacada por zorros u otros animales del monte, pero allí se quedó quietecica. Al amanecer, sin embargo, no estaba en el monte. Se despertó mucho más abajo, en un barranco.

—¿Y las cuadrillas no la buscaron allí?

—¿Y las cuadrillas no la buscaron allí?

—Toda la tarde. Pero es que ella no bajó el barranco. La debió recoger alguien y la descendió hasta allí. Nada más hay que ver que con tres años, con tantas piedras y tantos obstáculos, la niña apareció sin un rasguño. De hecho, cuando la encontraron, se levantó y dijo que no había pasado miedo.

—¿Y qué contaba? —preguntamos cada vez más intrigados.

—Que había estado con una mujer que la tapó toda la noche con un delantal. Lo decía a media lengua, pues aún no hablaba bien. Y aquella mujer le dijo: «No tengas miedo, que mañana vendrán a por ti». Mi madre nos dijo también que había estado jugando con un chiquito, haciendo montoncitos de arena.

—¿Aparte de aquella mujer? —preguntamos atónitos.

—Eso es. Había un chiquito que hacía montoncicos de arena con ella —repitió doña Engracia—. Luego, la mujer la tapó con su delantal, que era el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿saben ustedes?

Doña Engracia apenas pestañeaba mientras nos daba cuenta de la «aventura» de su ya difunta madre. Sus ojos conservaban aún la vivacidad del principio de nuestra charla, al tiempo que sus manos, sobre la mesa camilla de su salón, dibujaban ocasionalmente en el aire gestos de admiración. Para una buena cristiana como ella —argumento que no dejó de hacernos patente en todo momento—, ¿qué otra cosa pudo haber salvado a su madre sino la propia Virgen del Carmen y su escapulario?... Pero doña Engracia aún guardaba algún dato más para nuestra investigación.

—Ella no pasó hambre ni nada —nos precisa—. Y sobre las cinco de la tarde, unos primos suyos la encontraron en el barranco del Búho.

—Díganos una cosa: ¿su madre les contaba esto a ustedes como si lo recordara, o...?

—Lo recordaba bien. Miren ustedes: cuando la trajeron sus primos, la llevaron a casa de su tío José María, que vivía enfrente de mi abuela Engracia, que había dado a luz hacía poco. Al ver a su pequeña, le dio un «trastorno» y entonces, para que mi abuela no se alterara, se llevaron a mi madre a la iglesia.

—¿A esta iglesia? —decimos señalando a la parroquia de San Pedro Apóstol, a escasos cien metros de la casa de doña Engracia.

—Sí. Y allí le preguntaron: «¿Es ésta la señora que has visto?», y le enseñaban la Virgen del Rosario. Ella negaba. «¿Es ésta, la Dolorosa?» La chica volvía a decir que no, y finalmente señaló una figura. «¡Ésa!, ¡ésa es la que me tapaba con el delantal!» Y apuntó a la Virgen del Carmen.

Al parecer, tanto por lo que nos contó doña Engracia durante aquella larga conversación como por lo poco que se ha publicado de este hecho en la prensa local, la niña volvió a identificar a la Virgen del Carmen en la casa parroquial de Rojales, ante uno de los tres sacerdotes que tenía entonces el pueblo.

—¿Cómo pudo estar segura de que era la Virgen del Carmen? —le preguntamos.

—Porque le vio un delantal. Además, la imagen de esta Virgen que ahora hay en la iglesia la compró también mi madre.

—Años después de pasarle eso, sí. La imagen que a ella le sirvió para identificar a quien vio la quemaron en el 36.

El silencio inundó el salón por unos segundos.

El silencio inundó el salón por unos segundos.

Cuando al cabo de un buen rato abandonamos la vivienda de doña Engracia, un extraño desasosiego se apoderó de nosotros. Apenas hacía unas horas que habíamos entrevistado a la protagonista de un hecho similar, cerca de Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca. En aquella ocasión, los hechos habían tenido lugar la Nochevieja de 1943, y quien sufrió el episodio todavía vivía. Nuestra entrevista con la protagonista viva de este incidente nos puso los pelos de punta: su relato coincidía, casi punto por punto, con el incidente de Rojales. Era como si alguien —la inteligencia que se esconde tras este tipo de casos— lo hubiera dispuesto así por alguna oscura razón.

Otro documento (cedido por la investigadora Marta Ruiz):

Investigación:

Hay un puñado de relatos bien conocidos en España con el mismo patrón: menor que se pierde (a menudo de noche y en invierno), reaparece ileso/a y dice haber sido protegido/a por “una Señora” que luego identifica con una advocación mariana. Estos son los principales casos documentados o recogidos en prensa, libros o crónicas locales:

Rojales (Alicante), 18-ene-1896 – “El delantal de la Virgen”

La niña Encarnación Hernández pasa la noche en el monte “abrigada con el delantal” de una Señora. En la iglesia reconoce a la Virgen del Carmen como quien la protegió. El hecho fue publicado en la prensa local y recontado después por investigadores (Clavarana; Sierra & Callejo).

Rojales (Alicante), 24-jun-1917 – la niña del pozo

Otra versión de Rojales habla de Teresa Juan, arrojada a un pozo por un agresor; las piedras “rebotaban” porque una Señora la cubría con un delantal. En la iglesia señala a la Virgen del Rosario. (Recopilado en “Leyendas de la Vega Baja”).

El Picazo (Cuenca), 31-dic-1943 / 1-ene-1944

Trinidad Collado se pierde y pasa la noche en unas casillas; refiere la presencia de una mujer que la protege. Al día siguiente, en la iglesia, duda pero se inclina por la Virgen del Rosario. El caso fue narrado en primera persona en La España Extraña.

Arroyo Sujayar – Yeste (Albacete), 29-dic-1979 a 1-ene-1980

Antonia Tamayo, 4 años, desaparece tres días en plena ola de frío. Cuenta que una “mujer con manto blanco” la visitaba por la noche, la cubría y le daba de beber; fue muy mediático entonces y ha sido recontado en entrevistas recientes.

Villa del Prado (Madrid), fecha imprecisa (tradición local)

Relato transmitido por abuelas del pueblo: una niña perdida en el monte es cuidada por una Señora; al día siguiente, en la ermita, la identifica con la Virgen de la Poveda. Es presentado como tradición/leyenda, no con documentación oficial.

Qué tienen en común

1) Menor perdido/a en paraje natural.

2) Noche(s) fría(s) sin síntomas de hipotermia.

3) “Señora” protectora (a veces “dama blanca”).

4) Reconocimiento posterior de una imagen mariana concreta (Carmen, Rosario, Poveda).

Estos motivos se encuadran en la tipología folclórica de apariciones protectoras y “damas blancas” recogidas por divulgadores y folkloristas.

*Nota de rigor: salvo Yeste/Arroyo Sujayar (1979) y las noticias antiguas de Rojales (1896), el resto se mueve entre la crónica periodística, el testimonio oral y la literatura de misterios; no siempre hay expedientes oficiales o hemerotecas accesibles. Por eso conviene tratarlos como tradición local con distintos grados de documentación.

Cuando varios relatos de lugares y épocas distintas comparten una misma estructura narrativa —niño perdido, noche fría, dama protectora, identificación con figura sagrada— suele deberse a arquetipos culturales que están muy arraigados en la memoria colectiva.

En este caso intervienen varios factores:

Arquetipo universal de la “madre protectora”

En muchas culturas antiguas aparece la figura de una mujer que protege a los vulnerables en la naturaleza (diosas, espíritus, ancestros femeninos).

El cristianismo en la península ibérica absorbió ese arquetipo en la figura de la Virgen María.

Folclore de “la dama blanca”

Leyendas europeas describen a una mujer vestida de claro que guía o protege.

En España, en zonas rurales, este motivo se cristianizó y se ligó a advocaciones marianas locales.

Función social del relato

Refuerza la fe comunitaria: “la Virgen cuida de los suyos”.

Aporta un final feliz a un episodio potencialmente traumático (niño perdido).

Memoria y repetición

Las historias con este esquema se transmiten porque son fáciles de recordar, emocionales y encajan con valores compartidos.

Aunque partan de un hecho real (o no), la tradición oral tiende a moldearlos hasta ajustarlos al patrón que la comunidad espera.

Por eso, aunque solo tengamos un caso documentado (Rojales 1896) y otros sin pruebas coetáneas, la repetición del patrón no necesariamente prueba que los hechos fueran idénticos, sino que revela que la mente humana y la cultura rural española tienden a contar estas experiencias de forma similar, siguiendo un molde muy antiguo.

Línea evolutiva del mito de la “Señora protectora del perdido”

1. Orígenes prehistóricos y tribales (miles de años atrás)

Arquetipo de la Madre Nutricia: En sociedades cazadoras-recolectoras, la figura femenina vinculada a la fertilidad, la protección y el sustento era central (ej.: Venus paleolíticas).

Función adaptativa: transmitía seguridad y pertenencia; se asociaba con la naturaleza que “alimenta y cobija”.

Efecto en la memoria: relatos sobre “ser protegido por una mujer poderosa” generaban cohesión grupal.

2. Época prerromana e íbera (siglos VI–I a.C.)

En la península ibérica ya existían cultos a diosas locales (Ataecina, Epona, Deva) asociadas a bosques, manantiales y montes.

Estas divinidades a menudo protegían a los niños y eran representadas como mujeres jóvenes o maternales.

Pérdidas en el monte o en el campo podían reinterpretarse como “encuentro con la diosa” que devuelve a salvo al menor.

3. Romanización (siglos I a.C.–V d.C.)

Diosas como Diana, Ceres, Juno Lucina (protectora de partos) heredaron la función protectora.

Los santuarios rurales se integraron en caminos y cruces, reforzando el vínculo entre territorio y figura femenina protectora.

4. Cristianización (siglos IV–X)

La Iglesia absorbe muchos elementos de cultos paganos: las diosas se sustituyen por la Virgen María o santas locales.

La “Señora del monte” pasa a ser “Nuestra Señora de… [topónimo]” o “Virgen de… [advocación]”.

El relato de niños perdidos que reaparecen bajo protección femenina se ajusta al dogma mariano.

5. Edad Media y Moderna (siglos XI–XVIII)

Romanceros y crónicas recogen “apariciones” de la Virgen que protegen a personas extraviadas, peregrinos o pastores.

Los elementos se codifican:

Pérdida en lugar agreste.

Intervención de “Dama vestida de blanco” o “con manto”.

Reconocimiento posterior en imagen sagrada.

6. Época contemporánea (siglos XIX–XXI)

El patrón sigue vivo en la tradición oral y en la prensa local.

Casos como Rojales 1896 se publican en revistas católicas y refuerzan la fe popular.

Incluso en versiones modernas (Yeste 1979), el relato mantiene los elementos esenciales: protección nocturna, figura femenina, identificación mariana.

¿Por qué se repite en nuestro cerebro?

Memoria cultural: arquetipos que se transmiten generación tras generación.

Necesidad de sentido: ante un suceso inexplicable (niño ileso tras noche fría), el cerebro busca una causa coherente con la cosmovisión local.

Estructura narrativa fija: fácil de contar y recordar; la comunidad la refuerza porque reafirma creencias.

Patrón arquetípico (Carl Jung): la “Gran Madre” es universal, y en contextos católicos toma la forma de la Virgen.

No hay comentarios:

Publicar un comentario